Ob Sushi, Sashimi oder Seelachsbrötchen. Ob im Edelrestaurant oder an der Fischbude. Fisch ist zum Massenprodukt geworden. Man kriegt ihn fast immer und überall. Die Industrie denkt sich in unermüdlichem Eifer ständig neue Produkte aus – tellergerecht portioniert, tiefgekühlt, quadratisch, praktisch, zwar völlig formentartet, aber, hey, dafür immerhin entgrätet für den schnellen Genuss. Genuss? Nun, das möchte man zumindest meinen, verzehren wir doch allein in Deutschland über eine Million Tonnen Fischerzeugnisse aller Art pro Jahr. Muss ja etwas dran sein. Und etwas Gutes drin in den Verpackungen, schließlich preisen viele von ihnen mit idyllischen Illustrationen einsamer Fischer mit Angel in einer Nussschale von Holzboot ihre vermeintlich traditionellen und nachhaltigen Fangmethoden.

Doch moderne Fischerei hat so wenig mit romantischen Fischerbootsfahrten bei Sonnenaufgang zu tun wie ländliche Rinder- und Schweinemastbetriebe mit dem Bilderbuch-Bauernhof. Sie ist sogar noch viel schlimmer. Sie füttert Letztere mit Fischmehl aus dem massenhaften Beifang, während sie Menschen weltweit das Grundnahrungsmittel samt Einkommen unter den Füßen wegzieht. Sie kennt weder Tier- noch Artenschutz. Und sie nimmt sich, was sie will, so viel sie will und wann sie will – ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich für zukünftige Bestände zu interessieren. Nach ihr die Sintflut. Denn gesät wird hier nicht. Dafür aber reichlich geerntet: 80 Millionen Tonnen Fisch werden pro Jahr weltweit gefangen. In Kilozahlen: 80 000 000 000! Und die Nachfrage steigt ungebremst. Fisch ist schick. Fisch ist gesund. Fisch ist Lifestyle. Zumindest in den Erste-Welt-Ländern, wo noch immer viel zu wenige über den Reisrand ihrer Thunfischröllchen hinaussehen.

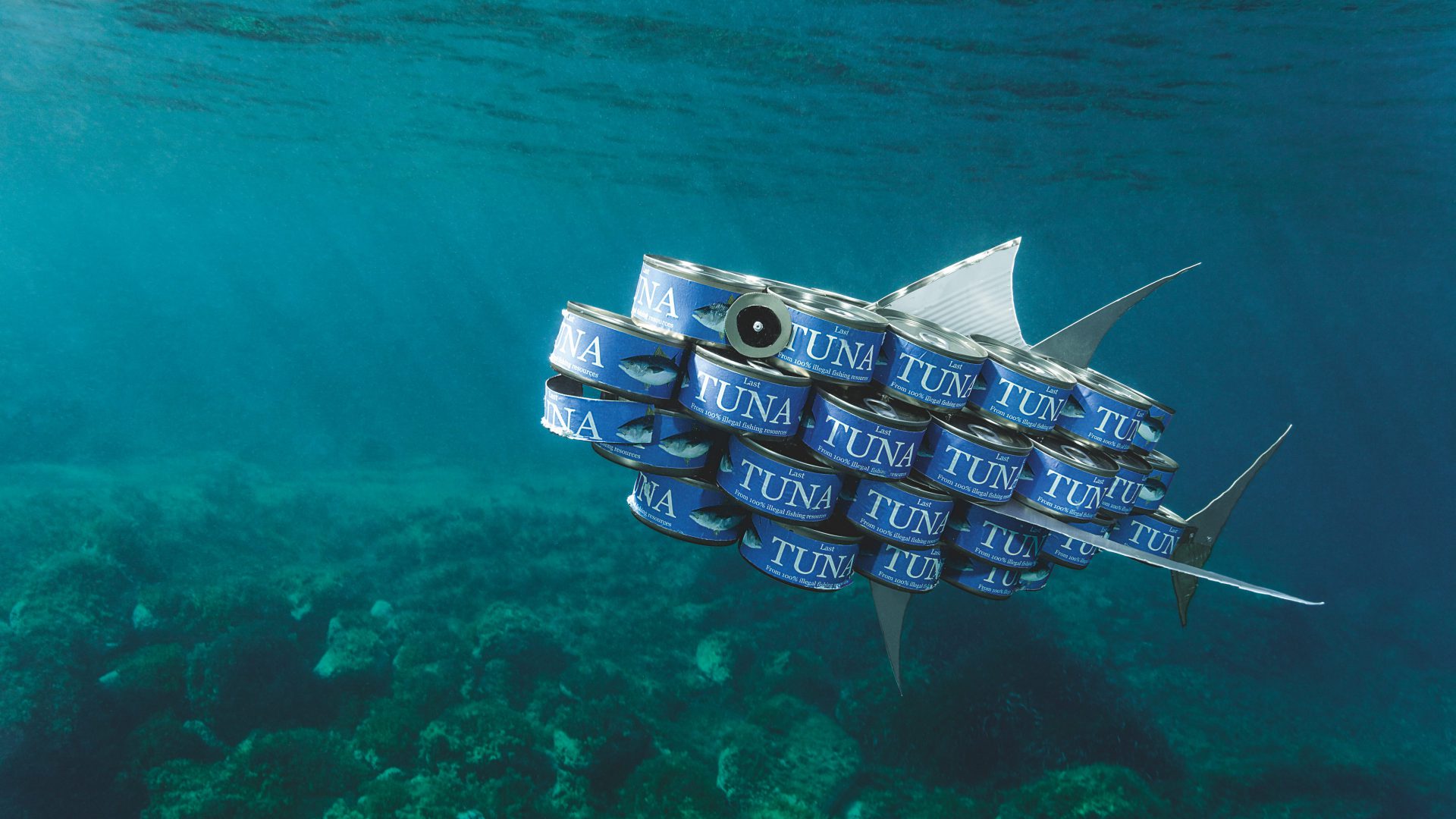

DIE FISCHBESTÄNDE LEEREN SICH

Apropos Thunfisch: Der ist weltweit besonders beliebt. In Deutschland belegt er nach Alaska-Seelachs, Hering und Lachs den vierten Platz der am meisten verzehrten Speisefische. Ob in Fast-Food-Form aus der Dose auf der schnellen Mittagspizza, als saftiges Steak beim Edeldinner mit Silberbesteck oder eben in roher Form zwischen zwei Stäbchen beim In-Japaner, das ist völlig belanglos. Denn unter der Rechnung steht: Sechs der acht Thunfischarten, etwa der Gelbflossen- und der Nordatlantische Thunfisch, gelten mittlerweile als gefährdet oder stark gefährdet. Der bei Sushi-Liebhabern besonders angesagte Blauflossen-Thunfisch wurde von der Weltnaturschutzorganisation IUCN sogar als vom Aussterben bedroht eingestuft. Gefischt wird er trotzdem. Und die Marktpreise brechen alle Rekorde.

Genau wie unser Hunger nach immer noch mehr. Wurden im Jahr 1950 „nur“ um die 400000 Tonnen Thunfisch gefangen, sind es mittlerweile über fünf Millionen. Wenn wir so weitermachen, wird es nach Expertenschätzungen schon in wenigen Jahren keine Thunfische mehr geben. Damit sind sie aber längst nicht allein: Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO sind 90 Prozent der weltweit kommerziell genutzten Fischbesände, darunter auch unsere Nummer eins, der Alaska-Seelachs, und je nach Fanggebiet auch Lachs und Hering, ausgereizt. Mehr Nutzung geht nicht mehr. Zumindest in der Theorie. Doch mit immer moderneren Flotten, die oftmals auch noch staatliche Subventionen in Milliardenhöhe kassieren, immer ausgeklügelteren Sonarsystemen und Fangmethoden geht doch immer noch was.

Stellnetze etwa bilden eine feststehende Netzwand, indem sie senkrecht ins Wasser gehängt oder am Boden verankert werden und bis zu 30 Meter hoch sein können. Die Netze sind so entworfen, dass Fische einer bestimmten Größe mit dem Kopf, aber nicht mit dem Körper hindurchpassen. Wenn sie sich befreien wollen, bleiben sie mit den Kiemen hängen. Eine legale Methode, obwohl Meeresschützer für ein Verbot kämpfen. Denn die Netze sind so fein, dass sie von Kleinwalen nicht geortet werden können. Sie verfangen sich darin und ertrinken, was bereits beinahe zur Ausrottung des Schweinswals in der Ostsee geführt hat. Ringwaden hingegen sind Netze, die gezielt um einen großen Fischschwarm, der mittels Sonar geortet wurde, gelegt werden. Durch eine Schnürvorrichtung können die bis zu zwei Kilometer langen und 70 bis 100 Meter tiefen Netze wie eine Beuteltasche an der Wasseroberfläche zusammengezogen werden – der Schwarm sitzt in der Falle mitsamt seinen Jägern wie Delfinen oder anderen, völlig harm- und ahnunglosen Spezies.

Diese Tiere werden sterben. Und zwar einen elendigen Tod, wenn sie aus solchen Tiefen viel zu schnell mit dem Netz eingeholt werden: Ihre Schwimmblase platzt unter dem nachlassenden Wasserdruck, die Gedärme und Augen quellen heraus. Die, die dann noch nicht tot sind, ringen bis zu 30 Minuten um Luft, bevor sie bei lebendigem Leib weiterverarbeitet werden. Wissenschaftler wie Dr. Lynne Sneddon von der Uni Liverpool haben herausgefunden, dass Fische Nozirezeptoren am ganzen Körper haben – sie können also durchaus Schmerz empfinden.

„Was wir mit Fischen machen, wäre nicht akzeptabel, wenn es Säugetiere oder Vögel wären“, so Sneddon. Sie weiß, dass ihre Untersuchungen unter Kritikern umstritten sind – nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Interessen. „Würden sie das Schmerzempfinden der Fische als Fakt akzeptieren, müsste der kommerzielle Fischfang aus Tierschutzgründen komplett verändert werden.“

500 TONNEN FISCH IN EINEM NETZ

Tierschutz spielt auch in der Langleinen-Fischerei mit ihren bis zu 100 Kilometer langen Angelschnüren, an denen mehrere 1000 Köder befestigt sind, keine Rolle. Insgesamt sind es rund 1,4 Milliarden Haken, die weltweit pro Jahr ausgelegt werden und an denen jeweils noch ein Stück Fisch als Köder hängt – Fisch, der nur als Mittel zum Zweck getötet wurde. Um größere Räuber anzulocken. Je nach Ort der Auslegung, ob an der Wasseroberfläche, im Wasser oder am Grund, verenden zahlreiche Meeresbewohner, vor allem Haie und Schildkröten, an den unsichtbaren Leinen. Laut Greenpeace werden jährlich rund 40 Millionen Tonnen Tiere als unerwünschter Beifang, entweder tot oder tödlich verwundet wieder über Bord geworfen oder zu Fischmehl für die landwirtschaftliche Tiermast verabeitet, Opfer nicht nur nur dieser Methoden …

Die wichtigsten Werkzeuge der Massenfischerei sind nämlich Treib-, Schlepp- und Grundschleppnetze. Schleppnetze sind in den Augen von Meeresschützern eine Katastrophe, fangen die trichterförmigen Ungeheuer mit ihrem bis zu 23 000 Quadratmeter großen Maul – das enspricht der Fläche von fünf Fußballfeldern! – nicht nur Speisefische, sondern alles, was ihren Weg kreuzt. 500 Tonnen Fisch fasst ein einziges Netz. Grundschleppnetze werden, wie der Name schon sagt, mit massiven Ketten

oder Balken beschwert und pflügen über den Meeresgrund, um vor allem Plattfische zu fangen. Fischereiverbände sehen darin kein Problem, schließlich pflüge der Bauer doch auch seinen Acker, so ihr Argument. Dass der Meeresboden bis zu 20 Mal im Jahr „gepflügt“ und dadurch 150 Mal schneller zerstört wird als die tropischen Regenwälder, dass ohnehin bedrohte Korallensysteme vernichtet werden. Egal. Im Namen des Profits.

Treibnetze sind eine Art Stellnetz, nur dass sie nicht an einem Ort festgemacht werden, sondern frei in der Strömung treiben. Eine für Tiere unsichtbare Todesfalle. Delfine, Haie, Schildkröten – alles verendet elendig in dem Netz, weshalb es seit 1992 für die Hochseefischerei verboten ist. Was einige Nationen, vor allem China, aber nicht davon abhält, es einzusetzen. Auf hoher See lässt sich das eben kaum kontrollieren.

Wo die Politik sich machtlos sieht oder vielleicht einfach nur die Augen verschließt, kämpft Sea Shepherd mit der Operation Driftnet gegen solch illegale Treibnetzfischerei. Als ein chinesisches Fischereischiff vor ihnen floh und ihr vier Kilometer langes Netz zurückließ, holte die Crew es ein. 18 Haie konnten sie noch lebend befreien. Für Hunderte Tiere, darunter noch mehr Haie, Delfine, Schwertfische, Robben und auch die vom Aussterben bedrohten Blauflossen-Thunfische kam jede Hilfe zu spät. „Wenn wir unser Meer retten wollen, müssen die Regierungen aufwachen und sich der Realität stellen“, sagt Sid Chakravarty, Sea-Shepherd-Kapitän der „Steve Irwin“. Erst 2002 führte auch die EU ein Treibnetz-Verbot in ihren Gewässern ein. Rigoros durchgesetzt wird es nicht, gibt es doch immer wieder Ausnahmegenehmigungen. Allein im Mittelmeer fischen laut Greenpeace mehr als 400 Schiffe mit illegalen Treibnetzen, die Kontrollen bewertet die Organisation als mangelhaft. Eine Farce. Das Mittelmeer ist so gut wie leergefischt. Immer wieder müssen Strände gesperrt werden, weil Massen von Feuerquallen den sorglosen Urlaub stören. Weil wir ihre natürlichen Feinde beseitigt haben.

WO, BITTE, SIND DIE KONTROLLEN?!

Was für ein Glück aber auch, dass es noch andere Gewässer auf der Welt gibt. Seit Jahren schließt die EU vor allem mit verschiedenen westafrikanischen Staaten Fischereiverträge: Die EU zahlt Geld und darf dafür im ganz großen Stil in ihren Fischgründen auf Jagd gehen. Aber auch Russland und China – die ganze Welt fischt vor der westafrikanischen Küste. Auch dort werden die Fischbestände immer geringer, die lokalen Davids können weder mengen- noch preismäßig mit den subventionierten Goliaths mithalten. Der Fisch, den die Industriegiganten fangen, den landen sie meist nicht einmal an, sondern exportieren ihn direkt weiter nach Europa, Asien und Nordamerika. Dazu kommt die illegale Piratenfischerei, die rund zehn Milliarden Euro pro Jahr umsetzt. Auch in Europa. Der WWF schätzt, dass 25 bis 30 Prozent des Fisches, der bei uns auf dem Teller landet, illegal gefangen wurde. Gibt es keine Kontrollen? Doch, gibt es. Zumindest für diejenigen, die genug Geld haben. Dort, wo beispielsweise die EU vertragsmäßig fischt, unterstützt sie auch die Kontrollen finanziell. Wer will sich schon den Fisch von der Stulle nehmen lassen? Sicher ist sicher. Nur nicht für die Einheimischen, die durch diese politisch-industriellen Machenschaften ihrer Lebensgrundlage beraubt werden. Die Preise werden gedrückt, Fischer sind nicht mehr konkurrenzfähig – wenn sie überhaupt noch Fisch finden.

Wir ernten, aber wir säen nicht. Geht ja auch nicht. Was aber geht, sind Reformen und Fangquoten, damit sich die Bestände erholen können. Die gibt es, ja sicher. Wenn wir keine Quoten hätten, gäbe es vermutlich längst keinen Fisch mehr, verhält sich die Industrie doch wie ein Kleinkind an der Schokoladenschublade. Selbstkontrolle? Vernunft? Nein, Mama und Papa müssen da schon einen Riegel vorschieben. Anläufe dazu gab es schon einige, allerdings nur allzu oft entgegen jede wissenschaftliche Empfehlung. Für die Fangquote, die 2008 beispielsweise in Europa für den Blauflossen-Thunfisch etabliert wurde, empfahlen Wissenschaftler, dass nicht mehr als 10 000 Tonnen pro Jahr gefischt werden dürfen, um der erschöpften Population eine Chance zu geben, sich wieder aufzubauen. Die EU und andere Fischereinationen einigten sich auf 30 000 Tonnen. Tatsächlich gefischt wurden über 60 000 Tonnen.

Große Töne wurden auch 2013 angeschlagen, als das Europäische Parlament beschloss, dass ab 2015 keine überhöhten Fangquoten mehr möglich sein sollen. Dazu sollte schrittweise dem Rückwurf von essbarem Beifang ins Meer bis 2017 ein Ende gesetzt werden, damit sich die Fischbestände planmäßig bis 2020 erholen können. Und dann? Fangen wir wieder von vorne an, wenn Mutter Natur die Schokoschublade aufgefüllt hat? Wenn es denn überhaupt dazu kommt: Denn allen Fangquoten zum Trotz – wo ist die Kontrolle? Immer wieder packen Ex-Mitarbeiter der Fischerei-Industrie aus, erzählen, wie auch heute noch tonnenweise bereits gefangener Fisch wieder über Bord geworfen wird, wenn man auf finanziell interessantere Fanggründe stößt. Das nennt man High Grading – das Aufwerten eines Fanges. Das ist verboten, lässt sich aber kaum nachweisen. Wenn Kontrolleure kommen, melden sie sich oft Stunden vorher an, Beweismaterial kann versteckt oder vernichtet werden, inoffizielle Fangtagebücher verschwinden in Schubladen. Zudem seien die Kontrolleure oft bestechlich. Zuletzt wurde diskutiert, ob Videoüberwachung eine zuverlässige Kontrollmaßnahme sein könnte. Haie müssen sich bewegen, um zu atmen. In den Netzen ersticken sie qualvoll.

FUTTERFISCHE FÜR DIE FISCHZUCHT

Die Ideen muten so absurd und machtlos an wie die, dass man mit Aquakulturen die wild lebenden Fischbestände entlasten könnte. Doch auch die Zucht ist nicht mehr als ein weiterer Sargnagel für unsere Meere. Die meisten dieser Fische sind Raubfische. Heißt: Sie wollen Fisch. Um ein Kilo Lachs zu züchten, braucht man fünf Kilo frei gefangenen Fisch als Futter. Wie sollen denn so die Fischbestände im Meer entlastet werden? Eine Milchmädchen-Rechnung. Dazu kommen Unmengen von Medikamenten, die ins Wasser gekippt werden, um die Fische auf dem engen Raum vor Krankheiten und Ansteckungen zu schützen. Medikamente, die im Wasserkreislauf landen. Nein, Aquakulturen können keine Alternative sein.

Aber was ist es dann? Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO werden die meisten Fischbestände bis zum Jahr 2048 kollabiert sein, wenn sich nichts ändert. Spätestens 2060 droht dann der komplette Kollaps. Die einfachste Lösung wäre, keinen Fisch mehr zu essen, den Konsum aber zumindest stark einzuschränken. „Grundsätzlich ist es in Ordnung Fisch zu essen“, sagt Dr. Rainer Froese, Meeresbiologe am Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. „Einmal pro Woche reicht aber.“

Welche Fischarten relativ bedenkenlos gegessen werden können, darüber sollen Siegel Auskunft geben. Das bekannteste, MSC, steht für Schutz der Fischbestände, minimale Auswirkungen auf das Ökosystem und verantwortungsvolles Management. ASC hingegen ist ein Gütesiegel für Zuchtfisch, wobei wir ja wissen, dass der nicht zur Behebung der Überfischung der Weltmeere beitragen kann. Das Siegel Friend Of The Sea zertifiziert Fischerei sowohl aus Wildfang als auch aus Aquakulturen. Nur Produkte, die aus nicht überfischten Beständen kommen und deren Fang nicht die Natur zerstört, werden ausgezeichnet. Das Delfin-Logo der Organisation Dolphin Safe auf Thunfisch-Produkten sagt aus, dass bei der Thunfischjagd keine Delfine gehetzt, eingekesselt, verletzt oder getötet und keine Treibnetze eingesetzt werden. Das ist zwar gut für die Delfine, sagt aber nichts über den Thunfisch aus, der nicht unbedingt aus nachhaltiger Fischerei stammen muss.

UNSERE STIMME IM SUPERMARKT

Ja, alle Siegel stehen immer wieder in der Kritik und sind mitnichten ein Freifahrtschein zum grenzen- und bedenkenlosen Fischkonsum. Immer wieder heißt es, die Siegel könnten auch gegen entsprechende Zahlungen käuflich erworben werden. „Ein Siegel, dem man hundertprozentig vertrauen kann, gibt es derzeit nicht auf dem Markt“, sagt auch Greenpeace-Expertin Dr. Sandra Schöttner.

„Allerdings ist es immer noch das kleinere Übel, Fisch mit einem Siegel zu kaufen. Die Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt einer Bewegung, sich bewusster mit dem Thema Fischkonsum auseinanderzusetzen. Und das hat unumstritten eine positive Wirkung.“ Blind vertrauen sollte man den Siegeln nicht. Jeder bewusste Konsument sollte, nein, muss sich in der Pflicht sehen, sich über Fanggebiete, Methoden und Fischarten zu informieren. Fisch-Apps, etwa von Greenpeace oder dem WWF, können dabei hilfreich sein und einen Überblick im Einkaufsdschungel verschaffen. Die Nachfrage bestimmt den Markt. „Unser Einkaufszettel ist unser Stimmzettel“, sagt Meeresbiologe und Umweltschützer Robert Marc Lehmann. „Mit ihm stimmen wir für oder gegen die Rettung der Meere.“

– Stefanie Ann Will

Weitere Berichte zum Thema Überfischung hier:

https://tauchen.de/news/europaeisches-parlament-stoppt-ueberfischung-der-nordsee/

https://tauchen.de/news/neues-eu-abkommen-erlaubt-ueberfischung-in-der-ostsee-fortzusetzen/