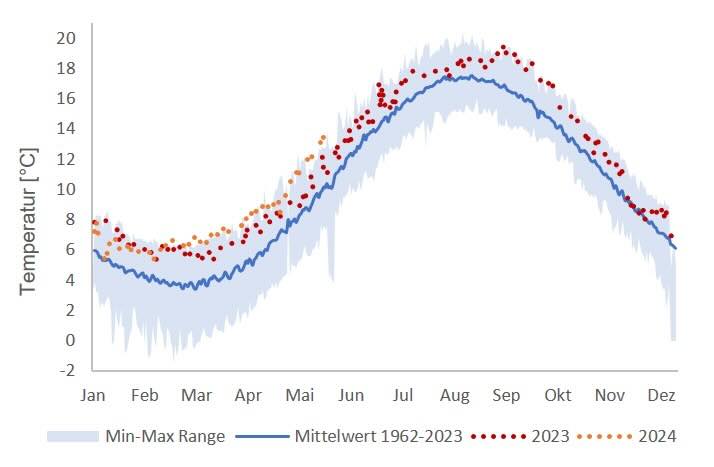

Ein Forschungsteam der Biologischen Anstalt Helgoland (BAH) am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) konnte diese Veränderungen nachweisen. Auch die ersten Monate von 2024 deuten darauf hin, dass diese Entwicklung nicht abbricht: Januar, Februar, März und April 2024 gehören im Mittel alle zu den »Top 10« der jeweiligen wärmsten Monate seit 1962.

Der März 2024 war mit einer mittleren Wassertemperatur von 6,9 Grad Celsius sogar der wärmste März seit 1962. Die Temperaturdaten der Langzeitreihe zeigen, dass die mittlere Wassertemperatur im Jahr 2023 bei knapp 11,9 Grad Celsius lag. »Damit war 2023 ein Rekordjahr seit Beginn unserer Langzeitdatenreihe in 1962«, sagt Dr. Inga Kirstein, Wissenschaftlerin an der BAH. Das Rekordjahr begann im Januar, dieser war mit rund 7,2 Grad der zweitwärmste gemessene Januar. Kein Rekordtag in der Langzeitreihe, jedoch der Tag mit der höchsten Wassertemperatur 2023 war der 12. September; hier haben die AWI-Forschenden eine Temperatur von 19,5 Grad gemessen.

Das Jahr 2023 war geprägt von marinen Hitzewellen. In einer aktuellen Studie haben die AWI-Forscher die Daten der Oberflächenwassertemperatur der »Helgoland Reede« zwischen 1962 und 2018 ausgewertet. Marine Hitzewellen treten nicht nur im Sommer auf, auch in anderen Jahreszeiten können sie vorkommen. Die Forscher konnten sehen, dass die Häufigkeit von starken und schweren marinen Hitzewellen nach den 1990er Jahren zugenommen hat, mit einer Konzentration auf die Monate März bis April und Juli bis September. Das dritte Quartal des Jahres wies dabei die höchste Häufigkeit von Hitzewellen auf.

Auswirkungen auf Ökosysteme

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Nordsee und ihr Ökosystem? Die ansteigenden Wassertemperaturen im Meer und extreme Temperaturereignisse wie marine Hitzewellen können biologische Reaktionen hervorrufen. Aufgrund der Durchmischung der Wassersäule an der Küste werden sich marine Hitzewellen wahrscheinlich nicht nur auf die Wasseroberfläche, sondern auch auf die Lebensräume am Meeresboden auswirken. In der Nordsee sind bereits dekadische Veränderungen eingetreten, etwa bei der Häufigkeit von Arten oder der Zusammensetzung von Gemeinschaften.

Die Temperatur ist dabei eine der wichtigsten Triebkräfte für die Artenvielfalt und -verteilung. »Meeresorganismen reagieren vielfältig auf Klimaveränderungen. Wir sehen diese Veränderungen in unseren Untersuchungen und erforschen, wie sich marine Hitzewellen auch auf das planktonische Nahrungsnetz auswirken, also zum Beispiel auf die Zusammensetzung oder die Häufigkeit von Plankton-Gemeinschaften und einzelnen Arten«, so Inga Kirstein.

In einer Mesokosmos-Studie konnten AWI-Wissenschaftler bereits zeigen, dass der gleichzeitige Einfluss von Erwärmung, Versauerung und verändertem Nährstoff-Verhältnis die Planktondynamik verändert, wobei kleinere Planktonarten begünstigt werden. Dies kann sich auf marine Nahrungsnetze auswirken, denn Plankton ist die Lebensgrundlage vieler Meereslebewesen. Der Temperaturanstieg und die Zunahme mariner Hitzewellen, die im Zusammenhang mit dem globalen Wandel in der deutschen Bucht aufgetreten sind, geben Anlass zur Sorge für Ökologie und Gesellschaft.

Quelle: Biologische Anstalt Helgoland (Link zur Original-Puplikation)